サステナブルとは?オフィスが取り組むメリットや施策例を解説

サステナブル・SDGs

テレビや新聞で「サステナブル」という言葉を見聞きしたことがある方もいるのではないでしょうか。近年、サステナブルへの関心が高まっているため、実現に向けて取り組む企業も増えています。

本記事ではサステナブルとは何か、オフィスが取り組むメリットなどを解説します。後半では長期的な視点で検討したいサステナブルな施策例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

サステナブルとは

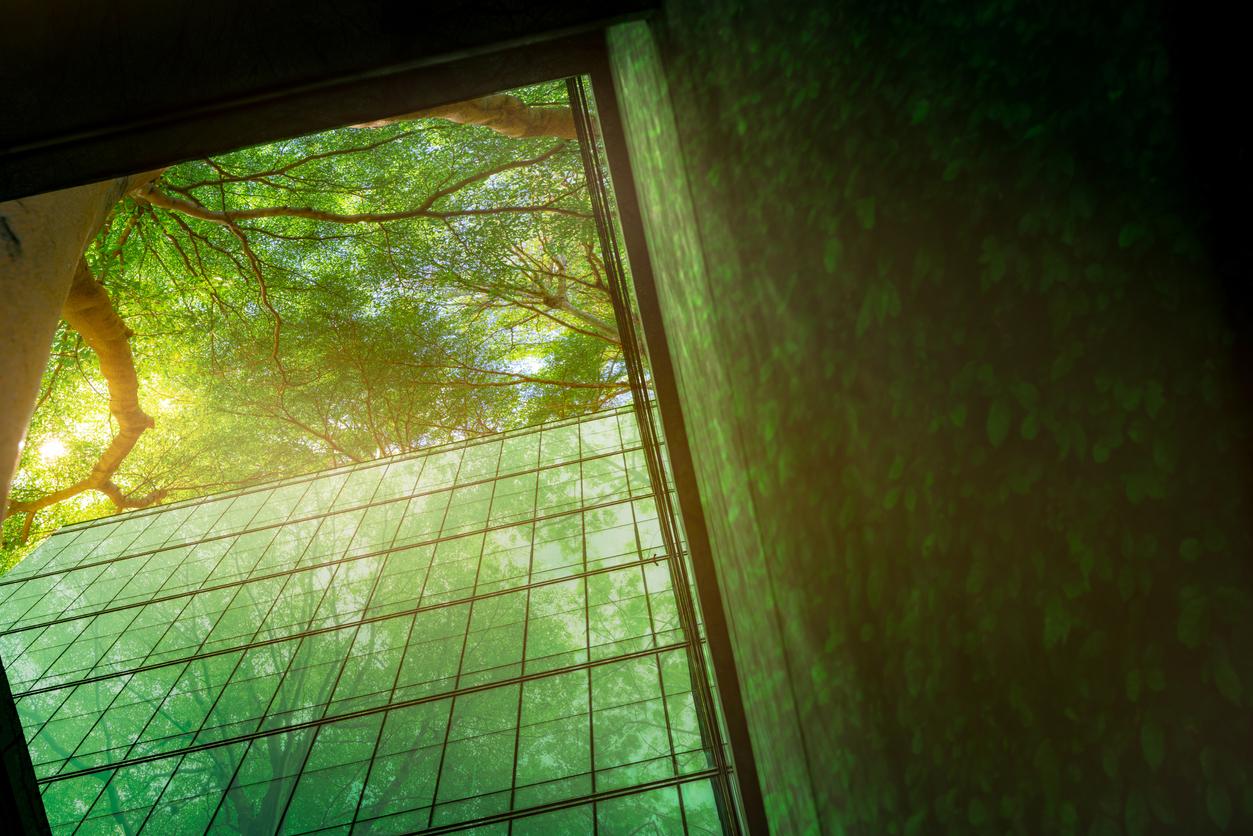

サステナブルは、「sustain(持続する)」と「able(可能な)」を組み合わせた言葉で、「環境への負担が少なく将来世代にわたって持続可能なあり方」という意味があります。地球の環境問題を解決するために生まれた言葉です。

サステナブルは基本的に環境問題に対する取り組みを指しますが、それだけにとどまりません。

近年では社会経済への価値提供と企業利益を両立しつつ、長期的に持続可能な企業を目指す取り組みにも「サステナブル」という言葉が使用されるようになりました。

オフィスでサステナブルが注目されている背景

これまでの企業経営は、利益の追求を重視して大量生産や大量消費、大量廃棄を繰り返す消費型社会をもとに成り立っていました。

しかし、消費型社会を長期間継続してきた結果、環境問題・資源の枯渇・労働問題の深刻化につながっています。

そこで消費型社会の脱却を目指す取り組みとして、サステナブルが注目されるようになりました。

サステナブルはオフィスにも取り入れられます。サステナブルオフィスを実現するためには地球環境だけでなく、働く人への配慮も必要です。

オフィスでサステナブルに取り組むメリット

ここからは、オフィスでサステナブルに取り組むメリットを解説します。

■社会貢献できる

オフィスがサステナブルな社会の実現に向けて取り組むことは、社会貢献の一環になります。

2015年9月に国連で開催されたサミットで、世界共通の目標としてSDGs(持続可能な開発計画・Sustainable Development Goals)が採択されました。

SDGsの目標は、貧困問題や環境問題など様々です。企業が自社で何ができるのかを考え、得意な領域や既存業務に関連のある目標に取り組むことで、社会課題の解決を期待できます。

▼関連記事

オフィスでできるSDGsへの取り組みとは?実際の企業事例から補助金制度まで解説

■企業ブランディングの向上が期待できる

社外に良い印象を与えられるのも、サステナブルに取り組むメリットの一つです。近年人々のサステナブルに対する関心が高まっており、環境や労働問題に配慮した商品やサービスを選ぶ傾向が強くなっています。

オフィス環境や労働問題に配慮した商品はサステナブルな取り組みにつながるため、提供・販売している企業は「サステナビリティに関心を持って取り組んでいる」という印象をもってもらいやすいでしょう、。その結果、顧客やステークホルダーの信頼度が高まり、企業ブランディングの向上につながります。

■従業員満足度の向上が期待できる

SDGsの目標の一つに、従業員が働きやすい環境の整備も含まれています。労働環境を改善すると、従業員満足度の向上につながるでしょう。

また、オフィスがサステナブルに取り組む姿勢を見せることで、従業員のモチベーションアップも期待できます。

さらに「サステナブルに積極的に取り組むオフィスで働いている」という誇りが生まれ、帰属意識を高められる可能性もあります。

■優秀な人材を確保できる

サステナブルな取り組みは求職者にアピールできるため、人材市場で有利に働く可能性があります。

特に20代から30代のいわゆるミレニアル世代以降の人は、社会問題への関心が高いといわれています。社会問題に積極的に取り組むオフィスで働きたいという希望が強い傾向にあるため、優秀な人材を集めやすくなるでしょう。

■コスト削減につながる

オフィスの利益を高めるためには業績の増加が欠かせない一方で、コスト削減も無視できないポイントになります。

省エネやリサイクルを積極的におこなうことで、事業活動にかかるコストを削減できるためです。

また、紙媒体の書類をペーパーレス化すると業務効率が上がるため、人件費削減も期待できます。

オフィスですぐに実践できるサステナブルの施策例

ここからはオフィスですぐに実践できるサステナブルの施策を紹介するので、自社で取り組めそうなものを検討してみてください。

■照明の使い方を工夫する

LED電球は照明の消費電力が低いため、二酸化炭素の排出量削減に貢献できます。

一般社団法人日本自動車部品工業会の報告資料によると、全社の蛍光灯をすべてLED電球に交換した企業では、年間1,300トンの二酸化炭素排出量を削減できたことがわかっています。

※出典:一般社団法人日本自動車部品工業会「自動車部品工業会における地球温暖化防止対策の取り組み」

LED電球は一般的な電球に比べて消費電力が低いため、電気代の節約も期待できます。また、日中はできるだけ自然光が利用できるオフィス環境を整備するのも、取り組みの一つです。

▼関連記事

オフィスで節電する有効な方法とは?今から始められるCSR活動

■エアコンの設定温度を極端に変えない

エアコンを使用する季節には、設定温度も配慮しましょう。オフィス内の温度が一定の範囲内になるように設定すると、温室効果ガスの排出量を削減できるためです。

オフィスで使用する電気機器の中でもエアコンの消費電力は大きく、50%程度を占めているといわれています。効果的な設定温度は夏が26~28度、冬が20度が目安です。省エネを目的に、ハイブリッド空調を採用したオフィスもあります。

ハイブリッド空調とは、高機能外壁から自然風をオフィスに入れ込むシステムです。自然通風モードは外気温に応じてエアコンを停止させ、自動で自然換気に切り替えられるため、高い省エネ効果が期待できます。

■紙削減のためプリントの仕方にルールを設ける

無駄な印刷物や紙の使用量を削減することは、サステナブルな取り組みの一つです。オフィス全体で紙削減に取り組むためには、まず印刷に関するルールを策定する必要があります。

たとえば誤植による再印刷を防ぐために、印刷設定や枚数をよく確認してから印刷するルールを設けるのも良いでしょう。できるだけ両面印刷や複数ページを集約して印刷するよう徹底すると、紙削減に効果的です。

ルールを策定したら社内メールや掲示物などで従業員全員に周知し、積極的に取り組んでもらいましょう。また、近年は業務効率化や経費削減などを目的に、紙媒体の文書をペーパーレス化に切り替えるオフィスも増えています。印刷に関するルールを策定する際には、ペーパーレス化も検討の余地があります。

▼関連記事

ペーパーレス化の必要性とは?企業が取り組むメリットや推進する際のポイントを解説

■マイボトルやマイカトラリーの持参を推奨する

近年はエコ活動の一環として、マイボトルやマイカトラリーを使用する人が増えました。

エコ活動は社会全体に広がっており、飲み物をテイクアウトする際に、マイボトルを持ち込むと料金が割引になるサービスを導入しているカフェチェーンもあります。マイボトルやマイカトラリーの持参を推奨することは、プラスチックゴミの削減につながります。

オフィスが積極的に推奨することで、従業員にサステナブルの意識を持ってもらうきっかけにもなるでしょう。また、従業員の自発性に任せるだけでなく、従業員に真空断熱ボトルを支給する企業やオフィスにマイボトル用のコーヒーベンダーを取り入れる企業もあります。

■PaaS(Product as a serbice)を活用する

オフィスのサステナブルな取り組みのなかには、PaaS(Product as a Serbice)を活用する方法もあります。PaaSとは消費者に自社製品を販売するだけでなく、その製品のサービスを提供するビジネスモデルです。

PaaSの代表的なサービスは、次のとおりです。

- リース

- シェアリング

- サブスクリプション など

PaaSの活用がサステナブルな取り組みになる理由は、環境により配慮した扱いができるためです。メーカー側が製品を所有したままになるため、消費型社会でおこなわれていた大量廃棄の削減につながります。メーカー側が適切にメンテナンスすれば、より製品を長持ちさせられます。

実際にオフィスで活用できそうなPaaSの例は、次のとおりです。

- オフィス家具

- 複合機

- 社用車のタイヤ

- 事務服・作業着 など

オフィス側はメンテナンスが不要なので、製品を所有する場合に比べてコスト削減も期待できます。

長期的な視点で検討したいサステナブルな施策例

すぐに結果が出なくても、長期的に見ればサステナブルにつながる取り組みもあります。ここからは、長期的な視点で検討したいサステナブルな施策例をご紹介します。

■サステナブルなオフィス家具を使用する

オフィス家具のなかには、環境や労働問題を意識して作られたものも多くあります。たとえば、素材に海洋プラスチックやリサイクルアルミを利用したオフィス家具です。

また、既存のオフィス家具や売れ残ったオフィス家具は廃棄せず、リユースするのもサステナブルな取り組みの一つです。使用済みのオフィス家具を引き取り、リユース販売しているオフィスもあります。

アイリスチトセでは、サステナブルなオフィス家具を取り扱っています。

VIGOR-OBP

VIGOR-OBPは、国内オフィス家具メーカーで初めて海洋プラスチック再生樹脂をオフィスチェアに採用した商品です。

1脚当たり2.35キログラムの海洋プラスチックを使用し、年間約23トンの削減を目指しています。今後は、FSC®認証を取得した製品を数多く取り揃える予定です。FSC®認証とは森林環境に加えて、その場所で暮らす人々や労働者の権利を守る認証制度です。

日本では2000年頃からFSC®認証の取得がスタートし、今後も取得に向けて取り組むオフィスが増えると見込まれています。

※当社のCoC認証番号はBV-COC-185168です。

※当社のライセンスコードはFSC-C185168です。

■環境に配慮したオフィスに入居する

オフィスの移転を検討している場合は、ZEB化や非化石証書のあるビルに入居するとサステナブルな取り組みにつながります。

ZEB化とは

ZEBとはNet Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、快適な室内環境を実現しつつ、建物で消費する年間の一時エネルギーの収支をゼロにする建物のことです。

省エネによって建物内で使用するエネルギーを減らし、ZEBで作ったエネルギーを使用することで、エネルギー消費量の実質ゼロを目指しています。ZEB認定は、削減したエネルギーの割合に応じて3段階に区別されています。

| エネルギー削減率 | ZEB認定の種類 |

| 100% | ZEB |

| 75%以上 | 二アリーZEB |

| 50%以上 | ZEBレディ |

エネルギー削減率100%で余剰エネルギーがある場合は、外部に売電することも可能です。大手不動産会社のなかには、2030年度までに原則すべての新築建物のZEB化することを公表しているところもあります。

非化石証書とは

非化石証書とは、非化石電源で発電された電気から環境的な価値を切り離して証書化したものです。非化石電源とは、化石燃料を使用せずに電気を作る発電方法です。

近年、オフィスビルや商業施設の使用電力を100%再エネに切り替える動きが加速しています。そこで注目を集めたのが、非化石証書です。

非化石電源は二酸化炭素を排出しないため、実質二酸化炭素の排出量がゼロになります。非化石証書のあるビルに入居することで、二酸化炭素の排出量削減に貢献できます。

まとめ:すぐに実践できることからサステナブルを始めてみよう

オフィスがサステナブルな社会の実現に向けて取り組むと、企業ブランディングの向上やコスト削減などが期待できます。今すぐできることから始めてみましょう。

マイボトルやマイカトラリーの推奨は、従業員にもサステナブルを意識してもらうきっかけにもなります。サステナブルな取り組みの目的や必要性を従業員と共有し、オフィス全体で取り組める環境を構築しましょう。