Jクレジット制度をわかりやすく解説!始めるメリットや注意点とは

サステナブル・SDGs

環境問題が世界的に取りざたされているなかでも、温室効果ガス削減は重要な課題と言えます。日本国内でも「2050年カーボンニュートラル宣言(2050年までに温室効果ガスの排出量と除去・吸収量をプラスマイナスでゼロにする取り組み)」を受けてさまざまな取り組みが行われており、Jクレジット制度もそのうちの一つです。

本記事ではJクレジット制度の利用を検討されている企業に向けて、仕組みやメリットなどを紹介しています。具体的な施策や疑問点も取り上げているため、Jクレジット制度の利用を積極的に考えている企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

Jクレジット制度が注目される理由

「パリ協定(世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃に抑える努力をする)」「2050年カーボンニュートラル宣言」「地球温暖化対策推進法(温室効果ガスの排出量を削減するための国・自治体・企業などの責任と取り組みを定めた法律)」などにより、世界的に脱炭素への動きが活発化してきました。また、地球温暖化や食糧不足など、社会課題への危機意識が高まるにつれ、SDGsへの取り組みの重要性が認識されています。

企業や自治体においても、再生可能エネルギー(再エネ)比率の増加や、温室効果ガスの排出量の削減・吸収を求められています。しかし、事業内容によってはこれらの実現が難しいケースも否めません。

その場合に、温室効果ガスの排出を埋め合わせる取り組みとして「Jクレジット制度」があります。Jクレジット制度の利用によって、企業や自治体単体では不可能な環境問題への取り組みも、社会全体で実現できるようになります。

▼関連記事

Jクレジット制度とは

Jクレジット制度とは、削減・吸収した温室効果ガスを「クレジット」として国が認証する制度です。概要について、次に詳しく説明します。

■Jクレジット制度の仕組み

Jクレジット制度は、企業や自治体などの取り組みによって排出削減・吸収された温室効果ガスをクレジットとして国が認証し、購入・売却できるようにした制度です。

- 省エネ設備の導入

- 再生可能エネルギーの活用による温室効果ガスの排出削減量

- 適切な森林管理による温室効果ガスの吸収量

これらをクレジット化して売却し、その資金を事業の拡大や投資費用の回収など、さまざまな用途で使用します。

Jクレジットの購入者は、購入によって温室効果ガスの排出削減・吸収に寄与したとして「環境貢献企業としてPR効果が見込める」「企業評価が上がる」などのメリットもあります。

■Jクレジットの使い道

Jクレジットのおもな活用方法については、次のとおりです。

| 温対法・省エネ法 | ・温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)における、調整後温室効果ガス排出量や、調整後排出係数の報告に利用可能

・省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)における、共同省エネルギー事業の報告に利用可能 |

| CDP・SBT・RE100 | ・CDP(投資家向けに企業の環境情報の提供を目的とした国際的なNGO)に対して、再エネ電力・再エネ熱由来のJクレジットを、再エネ調達量として報告可能

・SBT(Science Based Targets、企業が設定する温室効果ガス削減目標)において、再エネ電力・再エネ熱由来のJクレジットを、再エネ調達量として報告可能 ・RE100(企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す、国際的なイニシアチブ)において、再エネ電力由来のJクレジットを、再エネ調達量として報告可能 |

| カーボンオフセット | カーボンオフセット(排出されたCO2を他の場所の削減分で直接・間接的に吸収する取り組み)に利用可能 |

カーボンオフセットの企業の取り組み事例|実行するメリットを解説

■排出量取引制度との違い

Jクレジットと排出量取引制度は、基本的なスタンスが異なります。

Jクレジットは、企業や自治体などの取り組みによって排出削減・吸収された温室効果ガスを、クレジットとして国が認証し取引できるようにした制度です。Jクレジットでの売買は、国内取引のみに限定されています。

対して排出量取引制度は、国や企業が排出量の上限を排出枠として決め、超えた分に関して上限に達していないところから余った枠を買い取って目標をクリアしたと見なす仕組みです。排出量取引は国内企業だけではなく、海外企業や国同士の取引も認められています。

排出量取引制度はあくまで排出枠に対する取引であるのに対し、Jクレジットは温室効果ガスの削減・吸収事業に対する取引であるという違いがあります。

Jクレジットを創出する事業例

Jクレジットを創出する事業には、具体的に次のような事例があげられます。

| 省エネ設備の導入 | バイオマスを利用したボイラーの導入

省エネ可能な照明・空調設備の導入 など |

| 再生可能エネルギーの導入 | バイオマスを利用した発電

太陽光発電設備の導入 地熱を利用した農業の実施 など |

| 適切な森林管理 | 森林の伐採・整備 など |

これらはあくまで一例であり、今後さまざまな創出方法が期待できます。これまでに事例のないモデルでも、妥当性のある計画であれば認証される可能性は高くなるでしょう。

Jクレジット制度を利用するメリット

Jクレジットの利用には、創出者にも購入者にも大きなメリットがあります。

■Jクレジットを創出するメリット

Jクレジット創出者側の具体的なメリットは、次のとおりです。

- コスト削減

- クレジット売却による利益

- 企業のPR効果

- 新しいネットワーク構築

- 社内の意識改革

省エネ設備の導入で、Jクレジット創出前と比較してランニングコストが低減でき、再生可能エネルギーの導入を図れます。設備投資分をクレジット売却益で補填できるため、投資費用の回収やさらなる投資が可能です。

また、Jクレジットを創出するプロジェクトを実施することで、環境対策に積極的な企業・団体としてPRできます。さらに、創出したクレジットを利用する企業や地方公共団体と新しいつながりが生まれる可能性も高くなるでしょう。

企業内においても、省エネへの取り組みが可視化できることで、メンバーのモチベーションアップにつなげられます。

■Jクレジットを購入するメリット

Jクレジット購入者側の具体的なメリットは、次のとおりです。

- 環境への貢献

- 企業のPR効果

- 製品やサービスの差別化

- ビジネスチャンスの創出

クレジット購入を通して、森林保全や省エネ活動をする企業や団体へ貢献できます。また、クレジットの導入と活用方法をPRすることで、環境対策している企業・団体としてPRも可能です。

また、Jクレジットを製品やサービスに付与することで、製品やサービスの差別化や企業のブランディングに利用可能です。さらにクレジット購入によって新しい企業や団体とのネットワークが生まれ、新規ビジネス創出のチャンスも出てくるでしょう。

Jクレジット制度を利用する方法

Jクレジット制度は、創出者と購入者のどちらでも利用が可能です。

■Jクレジットの創出者になる場合

Jクレジットの創出者(作る側)となる場合の参加方法と売却方法は、次のとおりです。

Jクレジット制度に参加する流れ

Jクレジット制度に参加する方法について、順を追って説明します。

1.該当事業の実施・計画

どのような温室効果ガス排出削減・吸収事業を実施しようとしているか、または計画しているか明確にします。一例としては、次のような内容です。

- 省エネルギー:ボイラー・ヒートポンプ・空調設備・照明設備・コージェネレーションなどの導入または更新

- 再生可能エネルギーへの代替:太陽光発電・水力発電・風力発電・バイオマスボイラーの導入など

- 森林管理:定期的・計画的な間伐など

2.制度事務局へ相談

実施・計画内容は、Jクレジット事務局に事前相談が可能です。具体的な方法論の規定があるので確認します。該当がない場合、新たに登録可能なケースもあるので、まず相談してみると良いでしょう。

3.支援内容・支援対象の確認

支援の条件をクリアしていれば、事務局にてプロジェクト登録の際に必要となる申請書作成に対するサポートと、妥当性確認の審査費用の支援が受けられます。

4.プロジェクトの登録

プロジェクトの詳細を記載した「プロジェクト計画書」を作成し、登録申請します。

5.モニタリングの実施

計画に基づき、実際の削減量計測を実施します。

6.報告書の作成・クレジットの認証

モニタリングの結果に基づき、排出削減・吸収量を算定して報告書を作成、クレジットの認証申請をします。認証時にも報告書作成支援・検証の費用支援が受けられますので、事務局へ問い合わせてみましょう。

上記の流れに沿ってクレジットが認証されたら、実際に活用していきます。

Jクレジットを売却する方法

クレジットが認証されて発行されたあと、実際に売却の手続きを進めます。

売却方法は、次にあげる3種類です。

【仲介】Jクレジット・プロバイダーと呼ばれる仲介事業者を通じてクレジットを売却します。売却価格や売却方法は、仲介事業者との相対取引で決定されます。

【売り出しクレジットの一覧から選択】

創出した、または創出予定のクレジット情報を「売り出しクレジット一覧」に掲載して購入者を広く募集する方法です。売却価格はクレジット購入者との相対取引で決定します。売り出しクレジット一覧には、売却希望のクレジット量や具体的な特徴を掲載できます。

【入札】

Jクレジット制度事務局が実施する入札販売で売却します。入札時期は年に1~2回程度であり、落札価格が売却価格となるため価格は指定できません。入札による売却は「売り出しクレジット一覧」掲載後、6ヶ月以上経過したものが対象です。対象のクレジットは、Jクレジット事務局の口座に預ける必要があります。

クレジットの売却を考えている場合は、Jクレジット制度へ参加して事業計画を登録・実施し、クレジットの認証を受けることが条件です。

■Jクレジットの購入者になる場合

Jクレジットの購入者(使う側)となる場合の参加方法と売却方法は、次のとおりです。

Jクレジットを使うまでの流れ

Jクレジットを購入して使用するまでの流れを、順を追って説明します。

1.Jクレジット管理用口座の開設

Jクレジット管理用口座を持っていない場合、Jクレジット登録簿システムを利用して新規に作成します。システムの運用上、口座の開設は1事業者に対して1口座のみです。

2.Jクレジットの購入

次項のクレジット購入方法を参考に、クレジットを購入します。

3.クレジットの無効化

購入後、管理用口座へ移転されたクレジットを無効化します。無効化とは、一度使われたクレジットが再利用・再販売されないようにする手続きです。どのような活用目的であっても無効化の手続きをする必要があります。

なお、自社で口座を保有していない場合、Jクレジットプロバイダーやクレジット保有者による代理手続きも可能です。

Jクレジットを購入する方法

Jクレジットを購入する方法も、売却と同様3種類あります。

【仲介】

クレジットの仲介事業者(Jクレジット・プロバイダー)を通じて、クレジットを購入する方法です。購入価格は仲介事業者との相対取引で決定します。仲介事業者には、活用ニーズに合致するクレジットの調達や、カーボンオフセットに関するコンサルティングサービスの依頼が可能です。

【売り出しクレジットの一覧から選択】

「売り出しクレジット一覧」に掲載されているクレジットを、保有者から直接購入する方法です。購入価格はクレジット保有者との相対取引で決定します。売却希望のクレジットの量や具体的な特徴を、売り出しクレジット一覧から閲覧できます。

【入札 】

Jクレジット制度事務局が実施する入札に参加して、クレジットを購入する方法です。入札時期は年に1~2回程度で、入札参加にはJクレジット管理用口座取得が必須です。入札時に落札価格を下回った場合、購入できないリスクが伴います。

Jクレジット制度を利用する注意点

クレジット制度を利用するにあたり、次の点に注意が必要です。

- 無効化手続きは追加・修正できない

- 認証申請には期限がある

- クレジットの種類別で活用法は制限される

それぞれについて、次に説明します。

■無効化手続きは追加・修正できない

クレジットの無効化手続きは、入力して実行した内容の変更・追加・修正は一切できません。

クレジットの無効化とは、クレジットの再販売や再利用を防ぐために無効とする手続きです。不正利用を防ぐ意味でも、内容の修正や変更には強く制限がかけられています。

入力後に実行ボタンを押す際には、記載内容に誤りがないか細心の注意が必要です。

■認証申請には期限がある

Jクレジットの認証申請期間には期限があるので注意しましょう。

認証とは、提出された認証申請書類に基づき内容を審議し、結果を踏まえて排出削減・吸収量をJクレジットとして認めることです。

認証対象期間は、プロジェクト登録申請日かモニタリング開始日のいずれか遅い方から8年を経過する日、もしくは2031年3月31日のいずれか早い方までの間で、事業者が希望する任意の期間となります。

認証申請期間は、認証対象期間終了後1年間です。申請を忘れるとそれまでの努力が水の泡となりかねません。対象期間が終了したら、速やかに申請することが大切です。

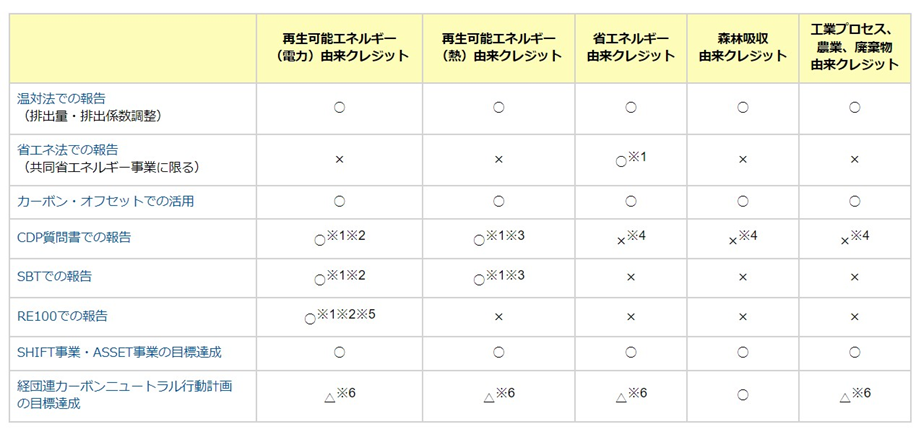

■クレジットの種類別で活用法は制限される

クレジットの種類によって、活用法の制限があります。たとえば、省エネ法での報告で活用したい場合は、省エネルギー由来クレジット以外の活用はできません。また、RE100での報告であれば、再生可能エネルギー由来クレジットのみ活用可能と、制限が厳しくなっています。

一方で、温対法での報告・カーボンオフセットでの活用・SHIFT事業・ASSET事業の目標達成にはすべてのクレジットの活用が可能です。

上記は2023年1月現在の状況であり、状況は随時変化しています。最新の情報は環境省のサイトで確認すると良いでしょう。

※画像引用:J-クレジットの活用方法

Jクレジット制度に参加するときによくある疑問

Jクレジット制度に参加する際によく見られる疑問点は、次のとおりです。

- Jクレジットの創出は利益になるのか

- 地方自治体のJクレジットとは

- Jクレジットの申請に支援制度はあるのか

それぞれについて、次に回答していきます。

■Jクレジットの創出は利益になるのか

Jクレジットは国が管理する事業のため、安定した利益が期待できます。

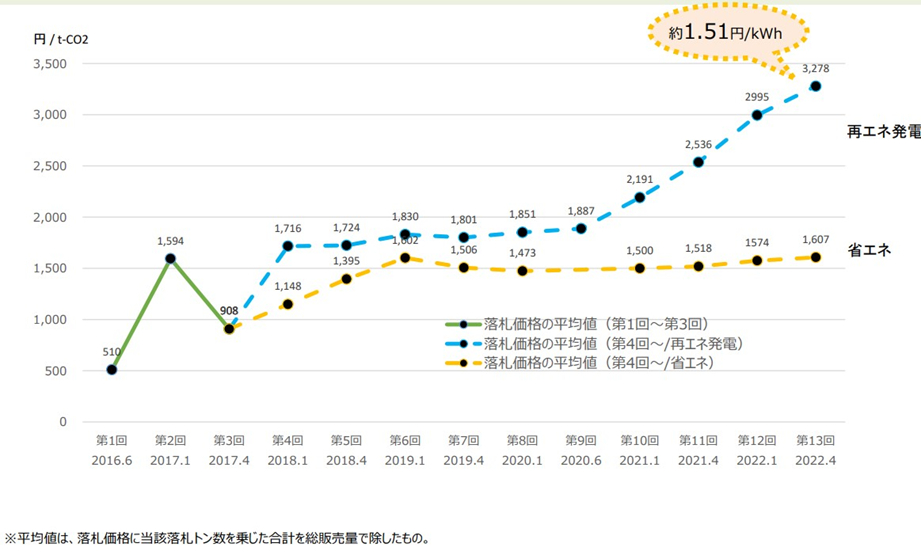

最近の傾向として、需要の高まりに応じて平均落札価格も合わせて上昇しています。Jクレジットの価格相場と推移については、次のとおりです。

※画像引用:J-クレジット制度について (データ集)

グラフからは、特に再生可能エネルギー発電由来の需要の高さが読み取れます。

利益率は公表されていませんが、落札価格の上昇により設備投資の回収も進み、利益構造の改善ができると考えられるでしょう。

■地方自治体のJクレジットとは

地方公共団体では、国から承認された場合「地域版Jクレジット制度」の運営が可能です。

自治体が創出者となっている例はいくつか見られますが、Jクレジット制度を運営しているのは、現在新潟県と高知県のみとなっています。

基本的な内容は、国が運営するJクレジット制度と同じです。企業・団体のプロジェクト登録に関しては、それぞれの自治体で申請・承認という形となります。

地方自治体が運営することで、企業と地方自治体の連携強化がいっそう期待できるでしょう。

■Jクレジットの申請に支援制度はあるのか

Jクレジットの申請について、過去には各種支援制度が利用可能でした。2022年度の支援内容は、次のとおりです。

- プロジェクト登録時:プロジェクト計画書の書類作成支援、妥当性確認の審査費用支援

- クレジット認証時:モニタリング報告書の書類作成支援、検証の審査費用支援

- 新規方法論策定時:新規方法論策定支援

それぞれに対象事業者と支援条件が定められていますので、自社が該当するか確認してから申請に進みましょう。

ただし、2022年12月現在で審査費用の支援は予算上限を超えたため、受付を停止しています。今後については未定となっていますが、追加申請ができる可能性もありますので、公式サイトを随時チェックしておくと良いでしょう。

まとめ:Jクレジット制度の利用で環境問題に取り組もう

Jクレジット制度をうまく活用することで、温室効果ガスの排出削減・吸収への取り組みが可能です。

創出者となった場合は、温暖化対策に積極的な企業という位置づけで広報活動が可能となり、企業や団体のブランディングにも使えます。

購入者も同様で、自社だけでは目標達成できない部分を創出者の協力によって達成可能となり、環境への貢献に寄与できます。

温室効果ガスの排出削減は、世界的に見ても積極的に取り組まれている環境問題の一つです。企業・団体として、将来を見据えて前向きに取り組むべき課題だと言えます。Jクレジット制度を活用して、企業のカーボンオフセットの実現を目指しましょう。