【スペシャル対談】デザインオフィス「nendo」とコラボレーションしたオフィス家具コレクション「enKAK」

商品開発ストーリー

nendoとコラボレーションした、働く場の価値を高めるオフィス家具コレクション「enKAK(エンカク)」の誕生背景とこれからの働く環境について、デザインオフィスnendo 佐藤オオキ氏とアイリスチトセ株式会社取締役専務(現 代表取締役社長)大山紘平氏が対談いたしました。

「enKAK(エンカク)」についてはこちら

働く環境の多様化の中で生まれたenKAKコレクション

まずはプロジェクトのきっかけを教えて頂けますか。

大山:きっかけとしてはコロナですね。コロナに伴い働く環境がすごく変わってきていることを感じ始めて、政府もテレワークを推奨している中で、オフィスの在り方の再定義みたいなものを相当進めないといけないと思っていたときに、これを佐藤オオキさんと一緒に話ができたら新しい色んなアイデアが出るのではないかな、そう思ってご相談したのが今回のプロジェクトのスタートでした。

佐藤:そうですね、当時のことをよく覚えています。

ご相談を頂いてスタートしたこのプロジェクトの方向性は、最初の段階でほとんど決まっていた印象でした。

大山:あの時にお話ししたのが働く場はものすごく多様化していくよね、みたいな話をさせてもらって、でも今までのオフィス家具ってオフィスに縛られすぎているという印象があって。

今考えるとコロナが出始めてもう2年半が経ちましたけど、当時と今とでもかなり働く環境は変わってきましたね。

佐藤:リモートとかワーケーションとか自由に働いていいですよ、という企業と、やっぱり戻ってきてくださいという企業と、そのハイブリッド型のようなところと、企業毎のテイストがその働く環境で表現される、新しい時代だなと感じますね。

大山:その中でのプロジェクトだったのですが、できあがった今感じているものとして、デザインの可能性というものがあります。

働く場がどこであっても、デザインが洗練されているものに触れることで、ひらめきが生まれるきっかけになりうると思うんです。今回のコレクション「enKAK」の空間に実際にいることで、リラックスできるなというものを直感的に感じています。

脳にとってリラックスできる空間って、ひらめきを起こすのにとても大事だと思っていまして、自分自身がこのenKAKのある環境で働くことで、またお客様も使っていただくことで柔軟なひらめきがどんどん出てくるような、そういったデザインの可能性を感じます。

佐藤:確かにそうですね。enKAKが柔軟な発想やひらめきをサポートさせていただけるようであればとても嬉しいです。

大山:このような環境はすごくインスパイアされるんじゃないかなと。実はオオキさんからファーストプレゼンをもらった時に、その内容にとても感銘を受けたんですが、こうやってカタチになって自分で体感してみると、このような隠れた効果みたいなのがデザインによって得られるんだなと個人的にすごく感じたところです。

ゾーニングの「壁」を取り除く

佐藤:今ひらめきやアイデアという話がありましたけれど、一人でひらめくことと大人数でひらめくこと、2人や3人といった少人数でひらめくことは、少し性質が違うのかなと思っています。

でも今回のコレクションは、その異なる性質のものが同じ空間でも共存できるのでは?と思っています。例えばソファといった少人数でリラックスする要素と、ミーティングコーナーのような場所、一人用のデスクが連なり、一つのかたまりとして一か所に集まった時に、今までにはなかったまとまり感が生まれました。

これが未来のオフィスのカタチなのかなと漠然と感じました。単にオンとオフとかではなく、それらが有機的につながっていて、自分が心地いいと思える場所になるようなイメージでしょうか。それがひらめきを促すのではないかなと、そう思いました。

大山:そうですね。オフィスの新しい価値ってなんだろうと考えた時に、これからはリアルで会ったときの「対話」や「コミュニケーション」がオフィスの中で特に求められますよね。

その中で先ほど言ったようにデスクはデスク、コミュニケーションはコミュニケーションと切り離すのではなくて、その「境目」を取っていくという作業によって、今回のenKAKのようにそれらを一つの空間として作っていくことができる。そしてその意図を人間の本能が勝手に感じ取って、自然と使い始めると思うんですよ。そこからひらめき、アイデアがどんどん創出されて、クリエイティブなマインドになっていくと思うんです。

佐藤:もしかしたら小難しく聞こえてしまうかもしれませんが、生態学で水辺と陸地がちょうど重なっている、沼のような場所をエコトーンというようなのですが、そこには水中で泳いでいる魚も陸地にいる動物や虫もいる。

更には、そのミックスされた環境の中で、固有種が生まれやすくなるようです。ワークスペースも同じなのかもしれないなと思いました。オンとオフ、リラックスとコミュニケーションの「はざま」みたいなところが案外栄養価が高いエリアなのかもしれません。enKAKはそのはざまが生まれるコレクションなのではないかなと思います。

大山:本当ですね。まさにそこがスイートスポットでありながらも、今までのオフィス家具にはありませんでしたね。

佐藤:集中する場所はきっちり切り離しましょう、コミュニケーションを取るときはコミュニケーションエリアでといった形で、完全に切り分けて考えられていましたね。

そこを融合するというものは今までにはなかった発想だと思います。

極端な話ですが、部屋に名前を付けてはいけないんじゃないかって思っているんです。モノでもなんでも、「これはソファです」とか「ここは休憩所です」とか、名前を付けた瞬間に休憩以外のことで使ってはいけないというような、人の行動やイマジネーションが抑制されてしまうのではと思うんです。

「集中ゾーン」と掲げられてしまうとそれ以外のことができないようになってしまう、非常に窮屈な状態なのではないかな、と。

大山:そうですね。日本人らしさみたいなところでいうと、理路整然と分けたり並べたりするというところも良さとしてあるんですが、でもそことはまた違った中で、enKAKは案外自由にぐちゃぐちゃ置いても、デザインとしてのレギュレーションがしっかりされているので、うまくまとまるという良さがありますね。

佐藤:おっしゃる通りですね。視覚的に散らからないし機能的にも成立するということですね。

大山:オフィスをデザインしていく中で、結構動線ありきみたいな、人の動きを想定しながらレイアウトするとどうしてもゾーニングが生まれやすくなってしまうんですけど、動線やゾーニングを気にせずに家具を置いてみると、何か新しいコミュニケーションが生まれるのではないかと思っています。

佐藤:商業施設の課題がまさにそのようです。今はネットでポチっとすると物が買えてしまうので、本当に効率のいい売り場が必要なのかとか、売場面積に対してどのくらいの商品点数があるといいというような、その発想を疑ってみるのもいいのかもしれません。まさに今おっしゃっていたような、ぐちゃぐちゃな動線というように、敢えて不便を与えてみる。

快適な不便というか合理的な不便のようなことが、もしかしたらリアルな場においてはすごく重要なキーワードなのかもしれません。

大山:そうなんですよね。その中でも今回のenKAKは家具と家具が並んだときに、家具同士のデザインとしてのen(円)とKAK(角)がズバッとはまるようになっているのがいいですね。

ゴールを設定せずに進行したプロジェクト

ここで改めてenKAKのデザインコンセプトを教えていただけますでしょうか。

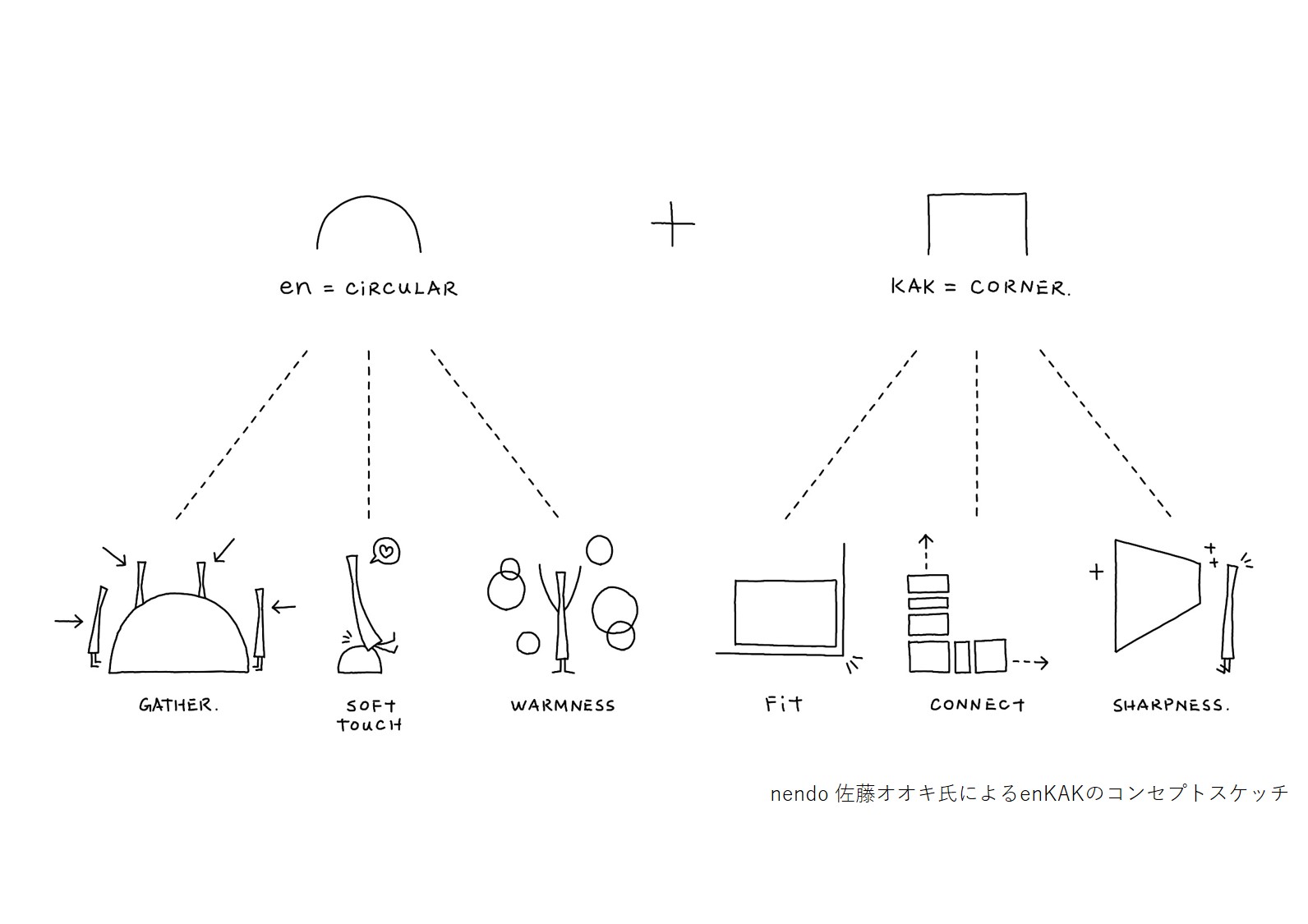

佐藤:先ほどもあったように、コロナ禍を経て働き方が多様化したことに合わせて、オフィスではもちろん、そのまま自宅やカフェなどで使用しても違和感のないデザインを目指して、「円」と「角」のバランスに着目したコレクションとしています。

「円」は人が触れたり、自然と集ったりしたくなる要素であると同時に、空間に心理的な柔らかさをもたらします。一方、「角」はモノ同士を美しく連続させ、部屋の壁に沿いやすく、空間をシャープに整える効果があると考えています。

この2つの要素の組み合わせによって、様々な環境に適応しつつ、ワークスペースに求められる「集中」「リラックス」「コミュニケーション」といった機能を自由にカスタマイズできるコレクションです。

総アイテム数は約300もあり、SKUでいうとそれどころはでない膨大な数になっていますが、どのアイテムをどう並べても違和感のないようになっています。

そのため製品化の過程で苦労した点も多く、あるテーブルの脚の形状を変更すると様々なアイテムが関連してくるので、あのテーブルの脚やこのアイテムも変更になり、またディティールを変えるとあれもこれも同じく変えなければと・・とても骨の折れる作業でした。

変更が重なり一緒にやって頂いた方々には申し訳なかったです。こういったディティールのセッションだけでも5回くらいしましたよね。

大山:トップ同士ではそのくらいでしたが、当社の開発メンバーとnendoさんのデザインチームは相当苦労していましたね。当社としてはこのくらいでいいのでは、というところもnendoさんが強制的に引っ張ってくれる、ちゃんとそれは妥協したらダメだよねっていうことを重ねたからこそ、ファーストプレゼンから今回のリリースするまでにデザイン的な要素は何も変わらず、製品としてできあがったんだと思います。

佐藤:そうですね、アイテム数は当初よりさらに増えましたよね。減ることはあっても増えることはあまり経験したことがありませんでした。

大山:この世界感で、というところは見えていたので派生的に増えましたね。そこはブレないコンセプトというものが最初からできていて、私たちもそこに共感できたからこそできたのかなと。

佐藤:芯はあっても敢えてゴールを定めなかったことが良かったのかもしれません。

これもコロナが影響しているのかもしれませんが、どうなるかわからないがゆえに、もうちょっと冒険してもいいのかなとか、これもあったらこういう使い方もできるのかななど、みんなが自由に発想できたように思います。そしてぶれない芯がずっとあります。

お会いしてからもう2年半ですか。

大山:そうですね。私もこんな長期にわたるプロジェクトはあまり関わったことが無かったので少し心配でしたし、コロナによって生産が予定通り進まなかったなど、一部想定外のこともあったのですが、今回のこの対談までたどり着けたのが結構感慨深いものがありますね。

佐藤:本当にここまで大変でしたね。

アイテム1つずつではなくコレクション全体を一斉に進めたので、各アイテムの高さのルールや、キャスターのカラー、脚の色との組合せなどなど、、、色々なシーンが思い起こされてきました。

大山:結構びっくりしたのは、オオキさんからチェックをもらう中で、例えばひっくり返さないと見えないところのデティールまでのこだわりみたいな、普通なら気にせず進むところも「こんなところまで気にするんだ」みたいな所は驚きましたね。

佐藤:プロジェクトが進むにつれて、私がOKを出しても現場の皆さんが「これは直します」とおっしゃってくださって、一切妥協しないようになっていました。

大山:そうしたディティールまでnendoさんはこだわってくれましたし、またコンセプト出しのところから家具に捕らわれないものになっていましたしね。

佐藤:我々はそこに良さを感じています。一般的には、家具は家具メーカー、照明は照明メーカーになるのですが、家具も照明も一緒にできたのは、アイリスグループであるが故の開発だったと思います。

こだわりでいうと、メラミンカラーや柄までもデザインさせて頂きました。今まで木目のカラーまでデザインしたことはありませんでした。木目の色のムラ感など、この一番濃い部分をもうちょっと濃くしてくださいというように、妥協せずにこだわり抜きましたね。

ファブリックも遠くから見るとブルーですが、近くで見るとグレーの糸も使っているなど、完全にオリジナルです。カラーでは特に黄色が大変でした。黄色の出方によっては、かわいらしい印象になり木目とは合わなくなるので、何回も調整を重ねました。

大山:そうなんですよね。まさしく今回感じているのが、そのあたりをこだわったことでシリーズ全体としてポップになりすぎていないと思っていて。

佐藤:そこも重要ですよね。

大山:すごく微妙なところで、ヴィヴィットな色に振れてしまうと一気にポップなテイストになってしまいますし、大人な感じの落ち着き感というか、コレクションとしてのどっしり構える感じを出すのに、マテリアルの重要性というのは感じましたね。

今回まさしくそこにこだわっていただけたのでよかったです。

ユーザーを選ばないコレクション

佐藤:今回enKAKが出来上がってきて気づいたのが、従来のオフィス家具がいかに男性よりだったかということです。

今でこそジェンダーフリーといわれていますが、女性としては多少合わせなくてはいけないワークスペースになっていたのかなということが、このような全く別のコレクションが生まれて初めて気づくことなのかなと思いました。

大山:年代もですよね。50代以上の方もいれば、当然新卒の方もいて、このenKAKの空間ならどの年齢層の方が使っていただいてもすごく馴染むなというのを感じますね。ポップさは若い方にはいいですが、どうしても年代を選んでしまう。

今の時代はSNSなどを通して海外のおしゃれな空間や家具に触れる機会がいっぱいあって、若い方にとってポップさはトレンドのひとつでもあると思うんですけど、enKAKはそうでない方にも馴染んで使っていただける家具ではないかと。

時代環境が10年スパンくらいで変わっていく中で、今回のデザインはある種オーセンティックな側面も持っていると思っていまして、流行りすたりの無いデザインであると感じています。最初見た瞬間にこれだと思いましたね。

佐藤:ファーストプレゼンが想定外の一発OKだったので心配しました。

本当に大丈夫かな、と。笑

大山:最初見た時、普遍的に存在する角ばっている形状であるとか円であるとか、馴染みのある形をデザインのコンセプトにしているので、デザインにおいての流行り廃りってないよね、って思えたんです。

今凄く流行っているデザインをオフィスに落とし込む。それはその瞬間最高でいいんですけど、形状であったりトレンドカラーであったり、そういったものは5年10年経つと大分と変わってくるんじゃないかと思います。

佐藤:特定の流行りを取り入れすぎるとそうなるかもしれないですね。

そういう意味ではenKAKも全部の空間をそろえなくても、サイドディッシュのような、空間の一部に入れてもらうだけでも成り立ちます。

これから先、もしかするとオフィス家具という名前を使うこと自体も時代的に合わなくなることがあるかもしれないですね。

今回のコレクションも、床材があったり照明があったり、設計施工もしたり、造作家具のように家具と工事の中間のようなものがあったり。そうなるとオフィス家具コレクションという呼び方も狭く感じてきます。

大山:家具以外で言うと今回プランターも作りましたしね。

最近言われているウェルビーイングの中で、en(円)の要素もそこに入ると思うのですが、やっぱりグリーンがあると視覚的にもたらす効果、enKAKシリーズにプランターがあることでそれがより効果的かなと。

佐藤:今回初めて植栽もデザインさせていただいたのですが、高さや奥行もあるので難しかったです。

でもこのプランターに高低差があることで、空間全体に立体感を生めるのではと思っています。今までの多くのオフィスは、あまり高低差がなく、例えばデスクも720か1000といった全体的に均一な高さの中で、こういった植栽はいろんな形で立体感を出して、空間全体に高さや奥行に深みを出せるのではと思います。

「オフィス」という場所からの解放

これからの働き方の多様性とenKAKの将来性についてお伺いしたいと思います。

大山:まず働く=オフィスとして縛るとこれからはよくないですね。オフィスに来て働くだけが仕事ではないといった感じでしょうか。

佐藤:オフィスにお茶をしに行く、カフェに働きに行く、そういうことですよね。

大山:まさしくそういう業態に変化するのではないかと。でもオフィスはカフェではないんですよね。

やはり言いたいのは中間点なんですよね、狙うところは。その延長で家で仕事をしてもいいし、家やオフィス以外の場所で仕事をしてもいい。

でも今の日本、特に首都圏の課題って浮き彫りになってきていて、テレワーク推進した結果、家の快適さを覚えてしまって、でも会社としては出社して欲しくて「オフィスを綺麗にしたので戻ってきて。」と言っても、強制はできないんです。結果戻ってこない現象が起きている。

会社からすると戻ってきて偶発的なコミュニケーションをしてもらいたい、そこからビジネスの種が生まれてきて欲しいと思うけど、今はテレワークに慣れてきてしまったが故にオフィスに戻りたくないというマインドの人が出始めてきてしまっている。これは今起きている一つの課題なんです。カフェで仕事したいと思ったり、オフィスに行きたくないと思ったりする人も実際に存在していて。

ただカフェだと機密性が担保できない、となるとカフェで仕事をし続けることのハードルの高さ、そしてオフィスって聞くと堅苦しくて行きたくないという矛盾。

佐藤:まさに名前を付けてしまうといけない問題と一緒かもしれないですね。

大山:そうですね。なのでこれからはオフィス=働く場だけではない、そういった新しい業態が生まれてこなくちゃいけない。

佐藤:その意味でも今回のenKAKを通してその素地は整ったので、これからはそこを広げていけたらいいですね。

大山:時代が変わっていく中で半歩先、一歩先を想像し、創り出していく。

今回芯となるコレクションができたので、そこを広げるべく今後はアドオンでコレクションを増やしていきたいと思います。

佐藤:ちゃんとそこまでこのブランドを育てていきたいです。

では、最後にお二人より一言お願いします。

大山:改めてenKAKとは、新しい場を作れるコレクションだと思います。オフィスじゃない、自宅でもない、カフェでもない、コワーキングスペースでもない。一つの企業が入りその中で生まれる、新しい名前の無い働ける場をこのコレクションで創造していきたいと思います。

佐藤:このようにお話しているだけでアイデアが出てくるのですが、クライアントとデザイナーという関係を超えて、話しているだけで新しい戦略が見えて来たり、別の切り口が見えて来たり、次これやったら面白いだろうなというものが見えて来ました。今回このようにプロジェクトがご一緒できて、対談含めてとても楽しかったです。

本日はありがとうございました。