【インタビュー】株式会社Speee「出社が基本という意思決定から考えたオフィス設計~ 個人や組織の成長をサポートするオフィスへ~」

インタビュー

インタビュー記事.jpg)

2023年3月、事業拡大に伴う人員増加を見据え、2拠点体制としてきたオフィスを1拠点に集約する形で本社移転を行った株式会社Speee。

同社の出社をベースとした働き方に合わせたオフィスづくりについてお聞きしました。

インタビュイーメンバー

コーポレート推進部 小石澤 愛様 / 大村 沙紀様

目次

事業ごとにあえてフロアを分けていた移転前のオフィス

本日はよろしくお願いいたします。

では早速ですが、御社の祖業から今までの流れと現在の主な事業内容について教えてください。

小石澤 Speeeは、携帯が普及しはじめた2007年に、モバイルSEO(検索した時に上位表示させる技術)からスタートしました。その後PCのSEOに進展し大きく事業拡大をした後、不動産やリフォーム、介護領域へのDXを推進する事業開発をしていきました。

事業を推進していく中で「こんなことをやりたい」という提案が現場から上がり、それを事業化していくということを繰り返した結果、現在は多様な事業を展開しています。

ブロックチェーンの技術を用いて推進・拡大してきた金融DX事業は、現在グローバルな市場に向けて展開しつつあり、祖業のWebマーケティング事業も着実に推進、レガシー産業DX関連も事業領域が拡大してきています。

従業員のリソースをどう使って社会の課題解決に繋げていくことができるのか、という思想で事業展開しているため、何屋とは一言では言えませんが、事業創造屋さんみたいな感じですね。

では続いて本題の2023年の本社オフィスの移転についてお伺いさせていただければと思います。先ず、移転の経緯はなんでしょうか。

小石澤 経緯は…シンプルに人が増えたからです!(笑)

前段の話であったように次々に事業が生まれることに伴って組織も拡大してきたので、従業員が働く場所を増やすために移転の決断をしました。

同じビルに入居しながら事業ごとにフロアを分けていたのですが、移転前はかなり手狭でしたね。

以前は事業ごとにフロアを分けていたのですね。

小石澤 Webマーケティングと不動産ですとか、やはり事業ごとに全然色が違う。実験的なオフィス戦略として、あえて事業の違いでフロア分けをしていました。

ただあまりにも増えたので、多くの従業員が事業のこともわからなければ人のこともわからない、という状況でもありました。移転前のビル内での増床も可能ではあったものの、その選択肢は取らずに「All Speee」で全社的な一体感を持たせるオフィスにしようという目的の元、現ビルに集約させる選択をしました。

移転をきっかけに気づいたあるべき働き方

移転するというのは働き方を変える1つのチャンス、タイミングになると思うのですが、何か考えた構想はありましたか。

小石澤 移転のタイミングは2022年でちょうどコロナ禍でしたが、初回の緊急事態宣言時に一度リモートワークを導入したものの、弊社にとって相性が良くないと判断し、「(主要事業においては)リモートはしない」という意思決定をしました。

今となってはそれがベストな決断だったなと思いますが、当時は採用面も心配で我々含め対応に苦慮することもありました。

Webマーケティングの業界的にもフル出社はめずらしいですね。

小石澤 そうですよね。端末1つあれば家で仕事できますからね!

もちろん、成熟した組織の子会社やエンジニア中心の事業などはリモートを選択している部署もあるのですが、主要事業においては出社することにこだわっています。

フル出社にこだわる理由はなんですか。

小石澤 コミュニケーション一択です。若い会社なのでよりそこが強いです。

結局オフィスで話した方が早いしコストもかからない、そして新卒入社者も多くいるため、リモートワークだとマネジメントに支障がでる。弊社は働かない人が、というよりは働きすぎる人が多くて…リモートだとそこの管理もできなくなり息抜きもさせてあげられない。そういうこともあって早い段階でフル出社の意思決定をしました。

大村 採用において苦戦する場面もありましたが、出社してリアルなコミュニケーションの上で事業を展開し、お客様と対峙していく、ということを大切にしようということに共感してくださる方にご入社いただいています。コロナ渦当時はある程度 苦戦していたものの、結果的に現在はそこまで大きな支障はありません。

移転のタイミングで働き方に変化はありましたか。

小石澤 基本的に出社することをベースにオフィス設計をしていて、移転のタイミングで「リモートやフリーアドレスを導入するのはどうですか」と各事業部長、役員陣にヒアリングを重ねたのですが…グループアドレスすらしない!と決まりました。

1人1席あることで、自分の居場所がある帰属意識といいますか「自分たちはこの会社に属しているんだ、ここで頑張るんだ」という気持ちが芽生える効果が、副次的にあると考えています。

ただ席数の確保が大変なので、そろそろ私たちは空気イスですかね…(笑)

とはいえオフィスのスペースがなくなってくるので1人1つの袖机は無しにして全てロッカーにしたり、共用部を集約させたり、空間の工夫はもちろんしました。

出社したくなるオフィスづくりとコミュニケーションを生み出す工夫

他に出社したくなるオフィスづくりで工夫された点はありますか。

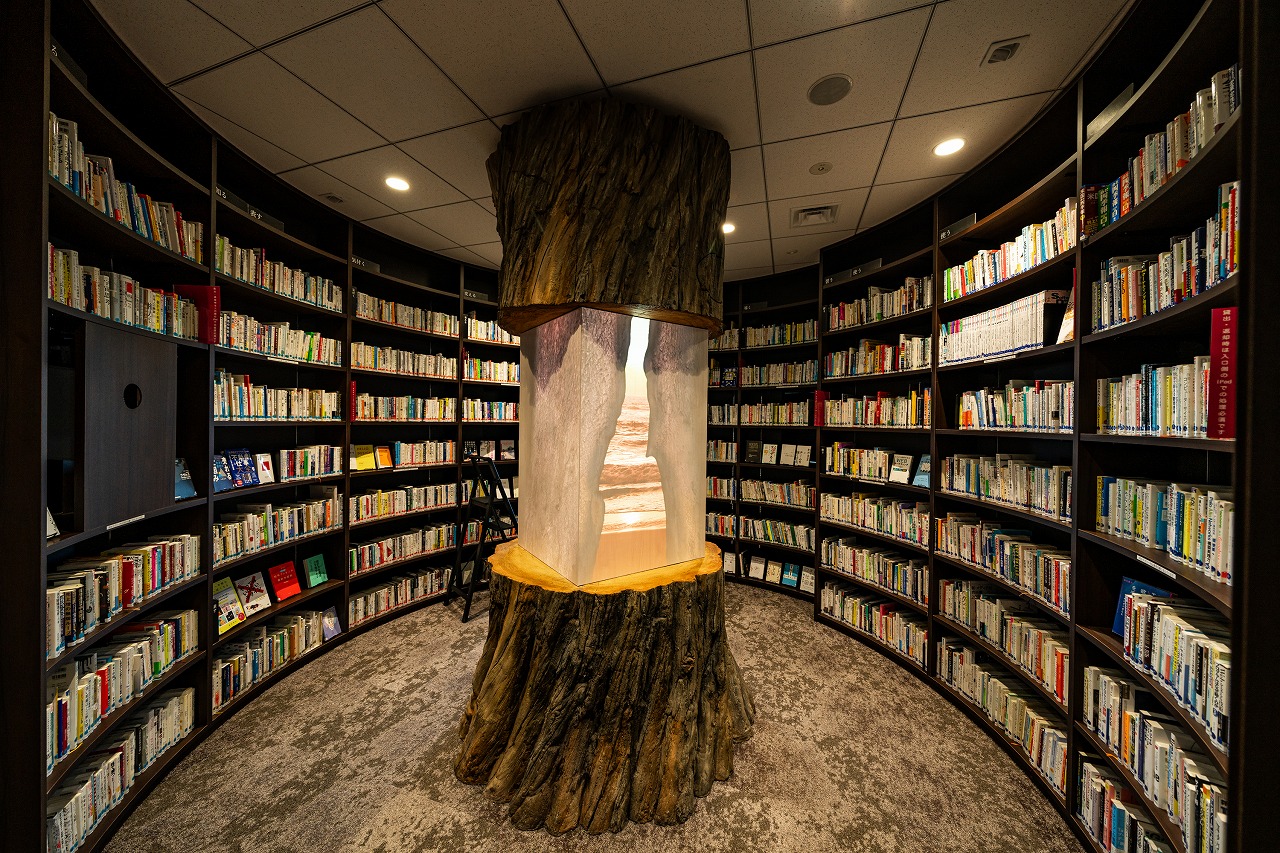

小石澤 弊社に15個ある行動規範の1つに「知的好奇心の探求」というものがあります。その象徴となるような福利厚生制度として、「Speee Library」という仕組みがありまして、月に1人1万円まで従業員が蔵書申請して本を買って読むことができます。購入した本はその人のものになるのではなく、会社の共有財産としてオフィスの図書館に蔵書されるようになっています。出社してコミュニケーションを取るきっかけにもなっていたり、大切にしたいミッション、ビジョンなどを中で投影したりと、会社の思想や考えが従業員はもちろん、来社いただいたお客様にも伝わるようにしています。

それ以外にもバーカウンター付の「Speee Cafe」は2012年から続いており、スペシャルティコーヒーという稀少な豆を特定の業者様から卸しており、従業員は無料で飲むことができます。

あとはマッサージ師さん常駐のマッサージルームは月1回無料で施術が受けられます。人気なので毎回予約が大変です(笑)

オフィス内にトレーニングルームもあります。結構本格的な器具を入れていて、さすがに勤務時間中は利用率低いですが、お昼の休憩時間や朝と夕方に関しては筋トレされる方でずっと埋まっていますよ。

会社の共有財産として蔵書された本が並ぶSpeee Library

予約がいっぱいなのは、出社してもらうための施策が上手くいっている証拠ですね。

小石澤 そうですね。

総じて出社することで業務効率が上がったり、気持ちよく働くことができたりする環境を整えることに力を入れています。

コミュニケーションを大事にするから出社にする。コミュニケーションの在り方も色々あると思いますが、ライブラリーやカフェといったような仕事とは異なるコミュニケーションも大切にしてらっしゃるということでしょうか。

小石澤 以前のオフィス作りから様々な知があるなかで、社内で誰が何を知っているのかわかる状態にすることで、色々な知がトランザクトして新しい知見が生まれる「トランザクティブメモリー」という思想を大切にしています。これだけ事業が多角化していて誰が何をしているのか曖昧な中でも、ここに集まって「この人はこんなことをしている」とわかるような仕組みをつくることで、仕事以外のかかわりから結果的に仕事にも緩やかにつながっていくようなコミュニケーションを大事にして継承しています。

「準備が全て」の意識で進めたオフィス移転

話が少し戻りますが、オフィス移転の経緯は人数が増えたからということでしたが、どこからどう始まったプロジェクトなのでしょうか。

小石澤 私たちの部署ではどのくらいの人数がどう増えていくのかというのは常にウォッチしており、毎年同じペースで増員し続けるとこのタイミングでオフィスが足りなくなる、という予測をしていました。

コーポレート推進部は総務領域をやっている部署でして、全部署のオフィス環境を整えることを日々のミッションの一つにしています。そのため移転に関してプロジェクトメンバーを組むというようなことはせず、日常の業務の延長でオフィス移転を行うという感じでした。

どのように進めていきましたか。

小石澤 先ず、オフィスをどこにするかの模索はかなり緻密にやりました。経営企画のメンバーが1名アサインされ、先々の様々な数値的データを算出して、オフィス面積だけではなく、リモート比率やオフィス利用の今後の市況を検討するために、公共交通機関が出している毎月の人員移動量の推移を用いて、独自に賃料の推移予測なども行い、オフィスの契約を取るタイミングを設計していたりしました。

データに基づいてきちんと設計をするということを会社として大切にしていて、会議室などもそうですが、どのようなスペースをどのくらい用意するべきなのかを算出して、データベースを持った状態で内装業者に条件提示して設計をお願いしました。

物件の選定からスタートして大変だったことが多かったと思うんですが、特に思い出に残っているエピソードや大変だったことはありますか。

小石澤 この規模感ですが、引越した当日から稼働だったんですよ。

3連休明けの朝9:00スタートでいっせいのドンで仕事ができるようにしました。

引越しまでに、従業員に向けて「あなたがやることはこれとこれです。その詳細はこちらへ!」というような精緻な資料を事前に全社に展開していたこともあって、当日は大きな問合せはほぼなく、乗り切りました。

準備に準備を重ねた引越しだったのですね。

小石澤 会社全体で「準備が全て」というのをかなり意識してやっています。ミーティングもそうですしお客様に対するときもそうですし、社内のサービス提供においてもそういう部分は徹底しましょうという方針なので。

従業員は当日からこんなにビシッと完璧にできたことをみんな当たり前のように感じていると思うんですけど、そうじゃないんだよ!?ということを言いたいです。

オフィスはその見た目などに目が行きがちですが、情報システム部が情報インフラを整えてくれたことや、セキュリティチームがセキュリティをしっかり守れるように設計してくれたことなど、バックオフィスの総力戦と申しますか、そういった凄みがなかなか伝わりにくいんですよね。

ただ、みんな当たり前に仕事ができる状態にできたことは、すごく誇りだと感じていますし、よかったと思っています。

今の話を聞いていてオフィス移転はチーム力も強まるといいますか、そういうイベントな気がしました。

小石澤 そうですね。 当時の記憶は薄れても大村が戦友だということはしっかりと記憶に刷り込まれています(笑)

移転してから当時思い描いていた働き方と今って何か違いがあったりしますか。

大村 大きな乖離はないかなという印象ですね。会社として大事にしたいことがベースにしっかりあって、通常業務の延長で移転に向けた分析を行っていた、ということが大きいかもしれません。

今はもっと楽しい未来を想像しながら次に向けて情報収集を行っています。

個人や組織の成長をサポートするオフィスへ

少し難しい質問になってしまいますが、働くことの価値や従業員のやりがいの向上にむけて取り組んでらっしゃることや大切にされていることはありますか。

小石澤 会社としては個人が成長していくことで事業が成長していき、会社としての組織が成長してくということを大事にしているので、個人が自立していけるようにスタディサポートといいますか、先ほどの福利厚生制度もそうですし、日常のマネジメントも大切にするなど、働き甲斐はとても重要視しています。

それを我々がどのようにサポートできるのかということを考えて、事業に集中できるようにその場所をつくってあげたり(集中スペース)、御社でお世話になっているテレカンブース(フルクローズ型ブース)みたいなものを適宜置いたり、先ほど話していた会議スペースも、個室やオープンでさくっと議論できる場所、立ちながら打合せできるような場所など様々な形で配置しています。

また、仕事だけやっていても集中し続けられない時もありますので、前述のマッサージルームであったり、トレーニングルームであったり、あとはお昼寝ルーム(仮眠室)でリフレッシュしてから仕事に戻ろうねという設備を作っていたりします。

その他、飲食サービスの拡充にも力を入れています。

ここは35Fで外に出るのも戻るのも大変で、そうするとついつい従業員がお昼を食べなくなってしまうんですよね。なので、食事をきちんととれるように、お弁当を定期的に配達する仕組みや、コンビニの自動販売機を設置したりしています。

オフィスは働く場ですが生活をする場でもあるので、そういった働く以外の部分もしっかりとケアすることで、仕事に集中できて、同僚と楽しく健康に過ごせて、働き甲斐を感じられる、そんなサポートを続けています。

最近世間ではプライベートを重視する風潮が強くあると思っていまして、それもいい考えではあると思いつつ、私個人としては働いている時間が長い中で、その働いている時間をいかに充実させることができるのかが大切なのではないかと思っています。仕事とプライベートをきっちり切り分けるオフィスというのではなく、オフィスで仕事以外のサポートもしっかりとされているのがすごくいいなと感じました。

小石澤 ありがとうございます。言いたかったことはそれです!

会社として大切にしていることが軸にあり、それがオフィスや働き方にしっかりと反映されていることが、Speeeらしさでありとても魅力的だと感じました。

本日は貴重なお話ありがとうございました。